タブレット学習のデメリットは視力低下ってほんと!対処法やメリットも解説

この記事ではタブレット教材に共通する視力が悪くなるなどのデメリットやメリット、紙教材との比較をまとめました。

タブレット教材は歴史が浅いですし、子どもに使わせるには賛否が分かれるところですよね。

実際我が家の双子は一時期タブレットにはまりすぎて、2人とも仮性近視になってしまいました。

今はきっちりタブレット学習のデメリット対策をして効果的に学習できているので、タブレットのデメリットは早めに知っておいたほうがいいでしょう。

確かにタブレット教材はデメリットもありますが、それ以上のメリットがあるのは確か。

タブレット学習を検討しているかたは、この記事でメリット・デメリットを正しく理解してお子さんにぴったりの教材を選んであげてください♪

先に幼児向けタブレット学習教材のおすすめを知りたいかたは、こちらの記事をご覧ください。

タブレット学習のデメリットは視力低下ってほんと!我が家の体験談

タブレット学習のデメリットとして必ずあげられるのが「視力低下」ですよね。

我が家の体験談と、視力低下しないためのルール、そして視力低下防止の工夫があるタブレット学習をご紹介します。

タブレット学習に夢中になって2週間で視力低下

結論からお伝えすると、我が家の双子はタブレット学習に夢中になりすぎて、もともと1.0あった視力が2週間で0.4まで下がってしまいました。

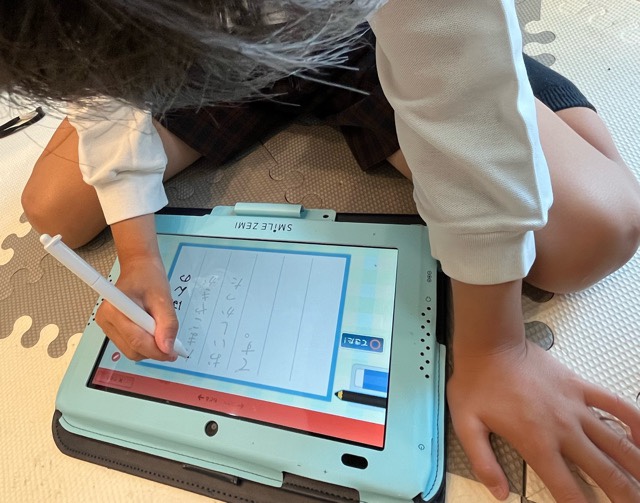

今考えればこんな体勢で、平日3時間、休日6時間も取り組んでいたら絶対目に悪いですよね。

時間も姿勢もルール付けしなかった時期。

最悪だ…!!涙

今でも油断すると床でやってたりするけど…

他にも車でやったりしてましたが、これ絶対目によくないです。

でもタブレットって楽しくてつい夢中になっちゃうんですよね。

タブレット学習を始めて2週間ほどで「最近テレビ見にくそうにしてるな…?」と思って眼科で視力検査をして判明したのですが、早く気づいてほんとによかったです。

この時点で「仮性近視(一時的に筋肉が緊張してレンズが厚くなったままになっている状態)」と診断され、点眼治療を行いました。

もちろんタブレットは一時的に中断。

点眼は就寝前に1回だけ、筋肉の緊張をゆるめる効果があるものです。

とはいえ視力低下の一番の原因は「近くのものを長時間見つめ続ける」ことなので、実際は紙でもタブレットでもリスクは同じなんですね。

でも紙教材と比較すると

- 姿勢が悪くなりやすい

- ブルーライトが目に悪い

- 夢中になって長時間続けてしまう

ここらへんの理由でどうしても視力低下しやすいよ。

視力低下しないために考えたルール

また視力低下しないために、我が家ではこんなルールを決めました。

- タブレット学習はイスに座ってやる

- 目を近づけすぎない

- 30分に1回は休憩する(トイレとかおやつとか)

- 寝る1時間前にはやめる

ご家庭ごとに合ったルールをお子さんと一緒に決めてみてください。

なお、このルールはタブレット学習を始めた最初が肝心です!

ちゃんと机で紙教材と同じ姿勢で。

さらに時計を準備して時間を意識!

こんな机も用意したよ。パパのお手製!

スマイルゼミ、もう届いた。

二人とも、今のところ、興味津々。 pic.twitter.com/Z2FMHn7WSI— むら (@T2xIo4sRnhUfF22) July 26, 2020

こういう姿勢が理想的ですね。

視力低下防止の工夫があるタブレット学習

ルール付けの他にも、もともとタブレット自体に視力低下防止の工夫があると安心ですよね。

私がこれまで受講したタブレットで、視力低下策がとられていたのは下記の教材でした。

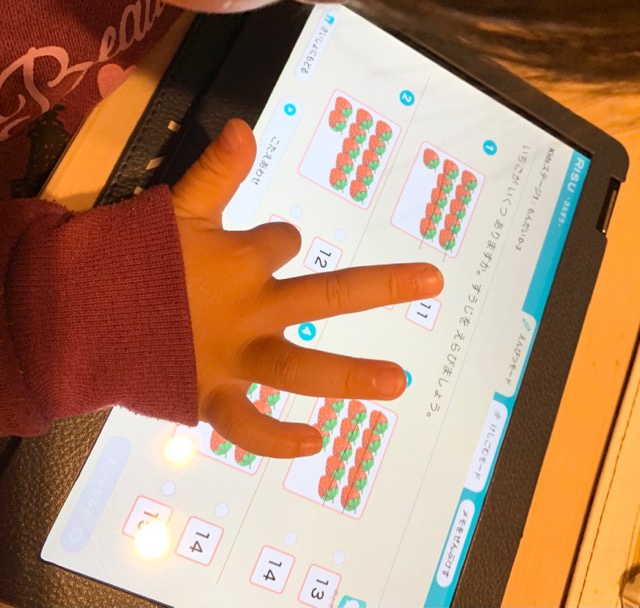

RISUきっず

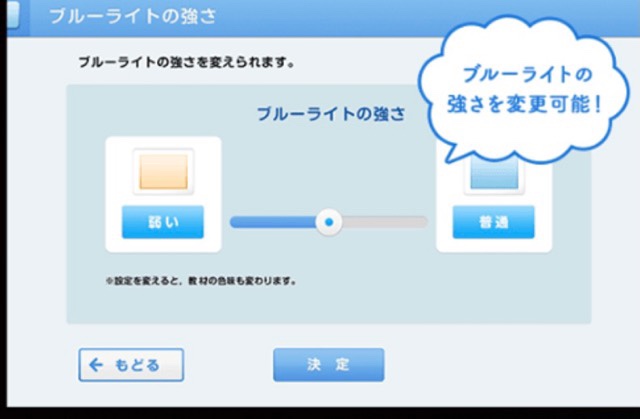

算数に特化した「RISUきっず」では、余計なゲームや演出を削減してブルーライトの影響に配慮した教材だと明言しています。

RISUでは、お子様の大切な目の安全に最大限配慮し、ブルーライトを軽減する配色に加え、一般のタブレット教材によくあるゲーム類も一切ありません。

また、先取りをしているお子様でも1日の平均学習時間は15分未満。目が疲れにくい範囲で、集中して取り組むめる仕組みになっています。

引用:RISU Japan

ブルーライトを軽減する配色なんだって♪

⇒【RISUきっず口コミ】お試し体験の感想・効果・悪い評判を解説!いつからできる?

こどもちゃれんじじゃんぷタッチ

幼児教材で一番知名度のある「こどもちゃれんじ」は年中・年長だけタブレット教材が選択できます。

そんなこどもちゃれんじじゃんぷタッチには「ブルーライトカット機能」「やりすぎ防止声掛け機能」で子どもの目を守ってくれるのです♪

ブルーライトを弱くしすぎと黄色っぽくなっちゃうから、適度に弱めておくのがおすすめ。

30分ごとに「休憩しよう!目を休めてね」と声掛けもしてくれるよ。

親がタイマーで管理しなくても、自動でタブレット画面に表示されて子ども自身が気付けるのは助かります。

こどもちゃれんじタッチは適度にワークやおもちゃも取り組めてタブレット教材でのボリューム№1を誇ります。

しかもボリューム№1なのにこの後ご紹介するスマイルゼミよりも安いというコスパも最強の教材です。

ちょこちょこタブレット無料キャンペーンや1か月受講キャンペーンをやっているので、公式サイトをのぞいてみてください。

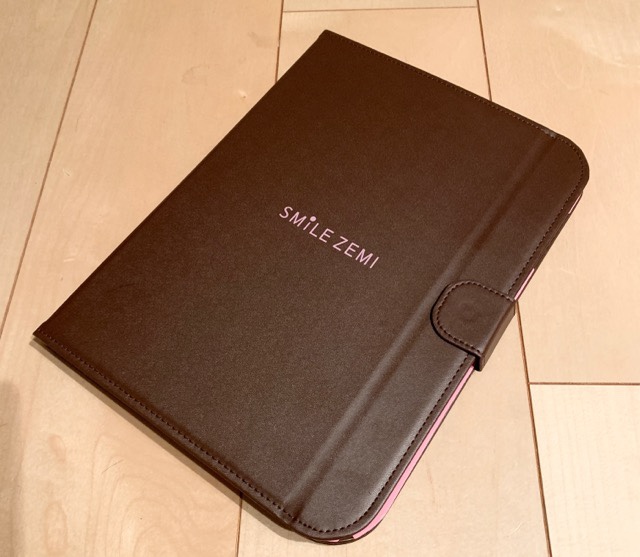

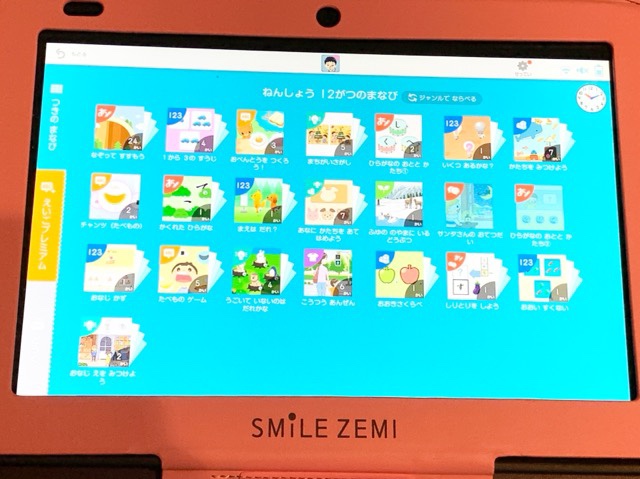

スマイルゼミ幼児コース

スマイルゼミ幼児コースはこどもちゃれんじタッチと人気を2分する人気タブレット教材です。

こどもちゃれんじタッチはストーリー仕立てでゲームっぽいコンテンツが多く、夢中になりすぎてしまう面があるんですね。

その点スマイルゼミはシンプルで「今日のやるべきことを短期集中」がしやすい工夫があります。

広告動画がなくシンプルで、勉強以外の無駄な時間をとらないよ。

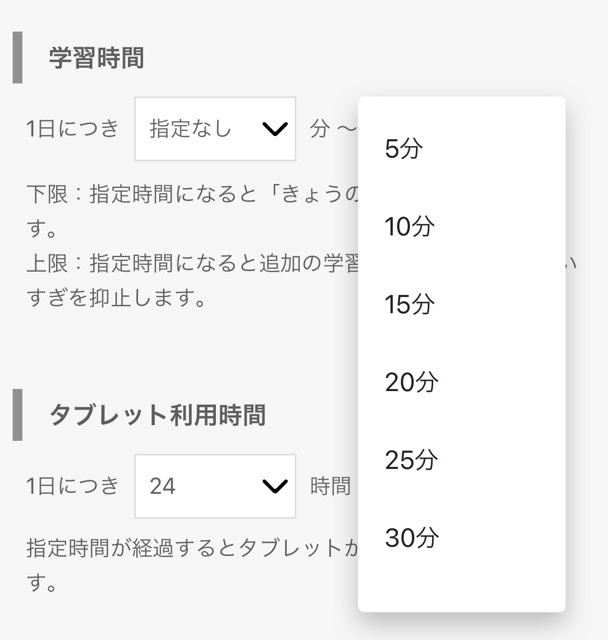

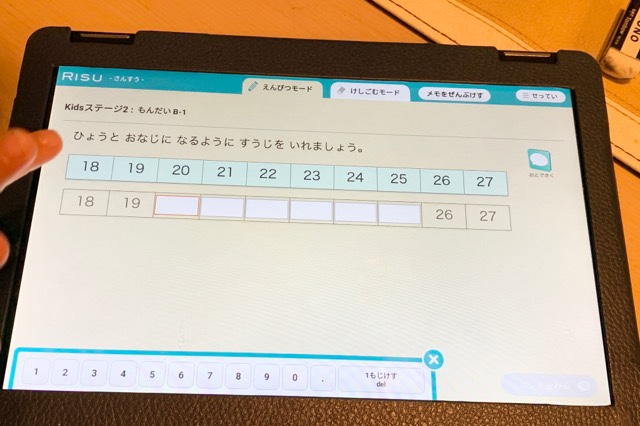

また、スマイルゼミは保護者側のアプリで学習時間やタブレット利用時間を以下のように設定できます。

- 学習時間は下限・上限ともに5.10.15.20.25.30分

- タブレット利用時間は1.2.3.4.5.6.24時間

学習時間の下限になると「きょうのできた!(学習状況の確認)」に促されるよ。

スマイルゼミは学習コンテンツの他にマイキャラを作って遊べる機能もあるので、2つの制限ができるんですね。

着せ替えパーツは「きょうのコンテンツ」をクリアするともらえるよ。

幼児期に視力が低下してしまうと悪化スピードが早く、将来的に網膜剥離になってしまうリスクが増してしまいます。

ご家庭でのルール作りと工夫のあるタブレット教材選びで、視力低下への対策はしつつタブレット学習を上手に取り入れていきたいですよね。

タブレット教材の「勉強が楽しくすすむ」「分かりやすい」というメリットはとっても大きいですよ♪

タブレット学習│視力低下以外のデメリットと対処方法

視力低下以外のタブレット学習デメリットを、対策方法も合わせてご紹介します。

- ゲームなどご褒美機能で遊んでしまう

- 他のアプリ、外部サイトが気になる

- 「紙に書くこと」に慣れない

- 効果なし?わかったつもりになる

- コミュニケーションが不足する

ひとつずつみていくよ♪

ゲームなどご褒美機能で遊んでしまう

タブレット教材は学習の興味づけとして、アイテムがもらえたり着せ替えができたりするものがあります。

一生懸命やってるようで、実は勉強と関係ないことをやってた…

なんてことも。

例えば英語特化の「楽天ABCマウス」では、ペットのお世話をすることができます。

エサあげたり遊んであげたり。

遊んでしまうのが気になる人は、そもそもゲームのない、問題自体がゲーム感の強い教材を選べばOK♪

例えば算数に特化したRISUきっずはとってもシンプル。

算数は「苦手な科目№1」。

つまづくと将来的にも苦手が続く科目です。

幼児期から算数を伸ばしてあげれば、後がラクです♪

考え方を変えて、いっそ問題自体がゲーム感覚でやれる教材にしてしまうのもあり。

ゲームのように遊びながら地頭を鍛える「ワンダ―ボックス」

新感覚の教材「ワンダ―ボックス」はもじ・かずのような基礎学習ではなく、

- アプリ

- ワーク

- 知育おもちゃ

で体系的にIQを高めます。

「見られたくない写真は送らないように」

といったネット使用のルールも学べるよ♪

他のアプリや外部サイトが気になる

専用タブレットがない教材だと、

- ネットにつないでしまう

- YouTubeを見てしまう

- 他のアプリが気になる

などのデメリットが出てきます。

不正なサイトへのアクセスや個人情報の流出など不安な点も多いですよね。

対策としては

- 他のアプリは消して「子ども専用にする」

- 専用タブレットのある教材を選ぶ

の二択。

専用タブレットのある教材は下の3つ。

- 12分野がまとめて学べる「スマイルゼミ」

- 算数特化のハイレベルな「RISUきっず」

- 受験レベルの高難度問題あり「天神」

タブレット教材で一番人気!スマイルゼミ。

算数を伸ばす「RISUきっず」。

「紙に書くこと」に慣れない

タブレット学習教材に慣れてしまうと、紙に書くことに違和感が出てしまうことも。

特に幼児期では筆圧を鍛える「運筆」の練習が大切なので、「紙での学習」も併用するのがおすすめです♪

紙教材で「運筆」に一番力をいれているのは「幼児ポピー」。

ワークメインの教材で980円~と一番シンプルでコスパの良い教材です。

低コストかつワークメインなので、タブレット教材と併用するならポピーが最適♪

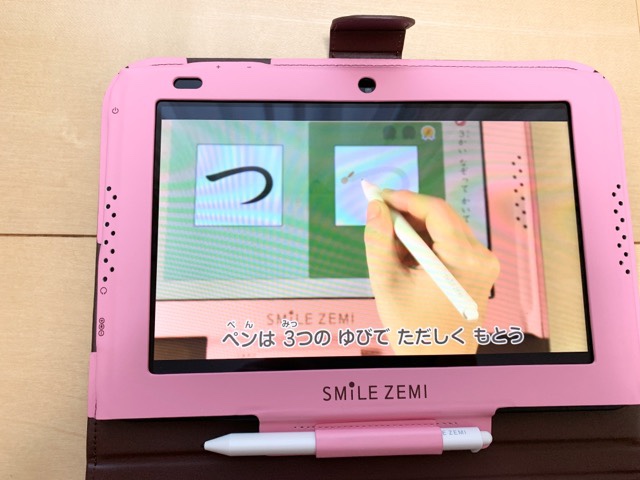

ですがタブレット学習で「文字を書く練習」をすると、とにかく習得時間が早いです!

つまり

タブレットでもじの基礎を習得

+

紙教材で運筆の練習

が最強のもじ上達方法。

⇒4歳でまだひらがなが読めない・書けない子への対応策はこちら

もじ学習の最適教材に関してはあとでお伝えしますね♪

わかったつもりになる

タブレット学習教材は瞬時に正誤が分かり、スピード感をもって進みます。

例えばスマイルゼミは簡単すぎる?幼児「年少冬講座」2歳からの先取りポイントで解説いしているように、スイスイ進めて簡単だなという印象をもつかたもいます。

タブレット学習はじっくり考えるというよりはたくさんの問題を反復して答えを感覚でつかむ、というイメージ。

1問1問にじっくり取り組む粘り強さ、集中力をつけたいなら紙教材のほうが向いています。

- 飽きやすい

- まずはいろんな問題に触れさせたい

そんな人にタブレット学習はおすすめですよ♪

コミュニケーションが不足する

タブレット教材は

- 自動〇付け

- 問題読み上げ

こんな機能がついてたり、直感的に操作できたりと子ども一人である程度進めることができます。

でもその分親子でのコミュニケーションが不足しがちなのは否めません。

幼児期~小学生の間は特に「親から褒められた」という経験が自信につながり、勉強へのモチベーションにもなります。

どんな教材を選んだとしても「放置」ではなく、「どこまで進んだ?」「そんな問題できたの?」などの声掛けは意識してみてください♪

スマイルゼミならメッセージでのやり取り機能もあるので、コミュニケーションも取りやすいという口コミも多いです。

そういえば、娘がスマイルゼミのメッセージ機能で連絡してくるようになった。 pic.twitter.com/w2JSYIvPou

— stranger (@stranger16g) April 22, 2021

さっき息子とケンカしたのだけれど、スマイルゼミから反省した面持ちの写メとイラストが届いた。

使いこなすの早いな。 pic.twitter.com/k4yhT3tA7E— おまけちゃん (@omakemakemake25) June 28, 2020

以上がタブレット学習のデメリットになります。

実は我が家はタブレット教材で有名な「スマイルゼミ」も、上のようなデメリットでいったん辞めています。

スマイルゼミの口コミ評判、スマイルゼミを辞めた理由を知りたいかたはこちらの記事もご覧ください。

タブレット学習のメリットは?

続いてタブレット学習の紙教材にはないメリットをご紹介します。

- とにかく子どものやる気がすごい

- 時間を効率的に使える

- 何度も繰り返し学習できる

- プログラミングや文字の学習が効率的

詳しくみていこう♪

とにかく子どものやる気がすごい

タブレット学習教材の一番いい点は、子どものモチベーションをあげてくれること。

タブレット兄弟。

長男、「ぼく、スマイルゼミやらないと我慢できない!」ですと。やばいな〜ジャストシステムのCMに出られそう(まだ3日目)。 pic.twitter.com/g8s0LFMeRT— となりのとろろ@リノベしましたっ! (@toroko_0306) April 23, 2021

スマイルゼミ始めてみたらめっちゃ喜んでやってくれてるΣ(ノ∀`*) pic.twitter.com/vZUTfjUETZ

— ふりーりぃのアゲドル 天空帝†希依🗝 (@kii_game_) April 22, 2021

紙教材だと飽きてしまう子が多い中、タブレットならゲーム感覚で取り組めるので自分から進んでやってくれます♪

- 勉強の習慣がついてない

- 紙教材が合ってない

そんな子には、まずタブレットで勉強の楽しさを教えてあげるのがおすすめ。

親が付き添わなくても一人ですすめる

タブレット教材は親が付き添わなくても一人ですすめるので、忙しいご家庭にぴったりです。

- 丸つけを自動でやってくれる

- 問題を読んでくれる

- 今日やる分の教材をいちいち選別しなくていい

- 「やろう!」と思った時にすぐに取り掛かれる

- 学習の進度や内容をすぐに把握できる

タブレット教材ならこんなことをやってくれるのでほんとに助かる♪

その点紙教材だと、

- 付き添ってみててあげないといけない

- 今日やる分を用意してあげる

- 外出時や隙間時間で取り組むのは難しい

- 親が苦手分野を把握して、復習させてあげる必要がある

子どもとしても一人で進められるのは嬉しい様子。

2人で夢中♪

長女が毎日楽しんで取り組んでるスマイルゼミ。そんなお姉ちゃんの楽しそうな姿を見て次女もやりたい😭と泣いてせがむので、1・2歳児用とかあったらいいなと思う母なのであります😌とりあえず過去問📝で簡単そうなのをチョイスしてやらせたりしてます✨#おんなじがいいんだよね pic.twitter.com/xepSMPsPnm

— ショーノ (@shoooonos) April 19, 2021

対象年齢は年中からだけど、小さくても直感的に人るでできる問題もあるよ♪

スマイルゼミ、私がいなくてもやってる! やってるよ!

(学校に行かなかった日に、最低3つやるように言ってある) pic.twitter.com/Xf8XRLgRcr— ティモテ♡MIMI-C(ミミッテンマイヤー)@チームおかんポケGO部 (@MIMIC_CHILL) February 4, 2021

丸付け機能でその場で間違ってるのがわかるのも、「どうして間違えたのか」をすぐに振り返ることができるので大きなメリット。

あとからだと「なんで間違えたのか」自分でもよくわかんなくなってたりしますからね。笑

何度も繰り返し学習できる

紙教材だと事前にコピーでもしていない限り、復習は難しいです。

その点タブレット教材なら何度も復習することが可能。

特に文字の練習は反復練習が欠かせないよ。

紙教材だと親が苦手を把握して、類似した問題を探さないといけませんもんね。

分野が幅広いから、反復でも飽きることはないよ♪

悩んだ結果、年中コース先取りでスマイルゼミ始めました!

問題文は読み上げてくれる&躓いてたらヒント出してくれるので子供一人で取り組みやすい!紙媒体と違って何度でもやり直しできるのもいい😊(間違えてもいいからとりあえずやってみろ、出来るまでトライ!が教育方針なので😂) https://t.co/0OvkT1RMWE pic.twitter.com/PsznzsXbyR— ゆりーな_3y👧2m👦 (@yuriiiina1215) April 20, 2021

プログラミングや文字の学習が効率的

タブレット学習教材は動画での学習ができるので、こんな問題が得意。

- 展開問題

- 空間認識問題(積み木とか)

- 書き順

- プログラミング

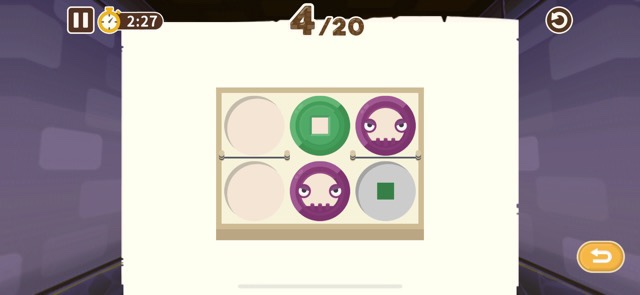

例えばこちらはワンダーボックスのプログラミング問題。

今流行りのプログラミング。

「プログラムを設計して⇒実行」

これはタブレットでないと学習は難しい分野です。

そんなプログラミングを学べるのは知育に特化した教材「ワンダーボックス」だけ!

- 周りに差をつけたい

- 基礎科目より地頭を鍛えたい

そんな人はチェックしてみて下さい♪

また、文字の練習でもタブレットならではの

- 書き順を正してくれる

- 文字の美しさを判定してくれる

- 何度も反復練習できる

というメリットがあります。

結局娘もスマイルゼミを始めたの。平仮名を勉強するコーナー、小学生の漢字学習と同じく文字の美しさに判定がある(書いた文字に対して○とか◎とか💮とかつく)。これが成長著しい。最初はまあ未就学児の書く文字ってこんなだよねって感じだったのに、どんどん形になってきた。これはなぜかというと pic.twitter.com/ui2T0SJhsJ

— えり🦠塩味たんたん草🦠 (@yasumilk0923) August 30, 2020

タブレットでもじ練習するのにおすすめなのは「スマイルゼミ」。

スマイルゼミは専用タブレット+専用タッチペンがついてきます。

これがすごい優秀!

ペン先がとんがっているので、鉛筆書きと同じような感覚で練習することができるんです。

引用:スマイルゼミ

さらに画面に手がついても書ける特許技術を搭載しているので、もじ練習ならスマイルゼミが最適です♪

このようにデメリットよりもメリットのほうが大きいタブレット学習。

- 子どもは楽しく進められる

- 親はラク

という嬉しい教材です♪

タブレット教材はそんなに多くないので、こちらの記事から目的に合わせた教材を選んであげてください。

⇒【小学生向け】おすすめタブレット学習教材&選びかた(近日公開)

タブレット学習と紙教材のメリットデメリットを比較

- 紙教材にするか

- タブレット教材にするか

この悩みはみんなが通ります。

同じように併用するかたも、一つに絞りたいかたにも参考になるよう、タブレットと紙教材のメリット・デメリットを比較しました。

- 視力が悪くなる

- ゲームで遊んでしまう

- 他のアプリが気になる

- 「紙に書くこと」に慣れない

- 効果なし?わかったつもりになる

- コミュニケーションが不足する

- 子どもの食いつきが明らかにタブレットより悪い

- 教材が散らかる

- 繰り返しの学習が難しい

- 付き添ってあげる余裕が必要

- とにかく子どものやる気がすごい

- 時間を効率的に使える

- 何度も繰り返し学習できる

- プログラミングや文字の学習が効率的

- 「書くチカラ」が伸びる

- 深く考える習慣がつく

- 机に座って勉強する習慣がつく

- 付録が豊富

イメージできたかな?

紙教材もタブレット教材も捨てがたいメリットがあるので、おすすめとしてはいろんな教材を無料体験してみることです。

下の記事に無料でお試し体験ができる人気幼児教材をまとめていますので、気になったものを片っ端から体験してみてください♪

タブレット学習が向いている子

ここまでの比較から、タブレット教材はこんな子に向いているといえます。

- 勉強に興味がない

- 学習にいいイメージがない

- 親が付き添ってあげる時間がない

- タブレットの時間やルールを守れる

初めての勉強だったり、紙教材が合わなかった子におすすめだよ♪

「なにか始めてあげたいけど、時間も気持ちも余裕がない…」そんな人は始めやすいタブレット教材から検討してみてはいかがでしょうか?

一方こんな子は紙教材から選んであげたほうがいいです。

- タブレットの時間やルールを守れない

- 親子のコミュニケーションを大切に学習したい

- じっくり深く考える習慣をつけたい

- 運筆力をつけたい

「深く考える習慣」「運筆力」はタブレット教材で勉強に前向きになってからでもつけられるから、迷ったらタブレット→紙教材に移行でもありだよ♪

タブレット学習は視力低下に気を付けて学習しよう

この記事ではタブレット学習のメリット・デメリット、デメリットの対策方法についてご紹介しました。

お子さんによって合う合わないはあると思います。

最近では授業でタブレットを導入している小学校も増えてきています。

- 勉強に興味をもってほしい

- 一人で学習できるようになってほしい

こんな人はタブレット教材を検討してみてはいかがでしょうか?

幼児向けおすすめタブレット教材はこちらからご覧ください♪

| 全科目 | 専用タブレット | スマイルゼミ | おすすめ№1!初めての勉強でもOK |

| 全科目 | 専用タブレット | じゃんぷタッチ | 2022年4月から開始!人気のこどもちゃれんじ |

| 全科目 | 専用タブレット | 天神 | 買い切り型で先取り向き |

| 算数特化 | 専用タブレット | RISUきっず | 高い算数力を目指す |

| 算数特化 | アプリ | トドさんすう | 3歳~小2までの算数の基礎を学ぶ人気アプリ |

| 英語特化 | アプリ | ABCマウスイングリッシュ 【2023年3月終了】 |

アメリカNo.1のオンライン英語教材 |

| 英語特化 | アプリ | トド英語 | LINE系列で親しみやすい人気英語アプリ |

| 知育特化 | アプリ | ワンダーボックス | アプリ・ワーク・おもちゃ併用の新感覚教材 |

【当ブログで一番人気】コスパ(月980円)抜群!ポピー

【当ブログで一番人気】コスパ(月980円)抜群!ポピー  知育おもちゃが大人気!こどもちゃれんじ

知育おもちゃが大人気!こどもちゃれんじ

あと伸び力をつける!Z会

あと伸び力をつける!Z会